Aku selalu mengingat siapa orang yang memperkenalkan sesuatu pertama kali kepadaku. Atau, aku yang kebetulan berkenalan atau menyentuh sesuatu untuk pertama kalinya. Aku ingat benar pertama kalinya aku memegang sebuah surat cinta. Surat itu hanya selembar, tapi ada lampiran buku catatan dengan cover tebal. Kertasnya berwarna biru dan buku catatan ukuran A6, cukup kecil sehingga mungkin muat dimasukkan dalam saku seragam sekolah. Yang paling kuingat, kertas dan buku itu wangi sekali, super wangi, seperti ketumpahan parfum. Baunya menusuk hidung dan tinggal beberapa lama di tanganku. Sampulnya bergambar laki-laki dan perempuan muda, gambarnya berkarakter manga Jepang.

Aku menemukannya di kamar ibuku. Kubaca pelan-pelan pantun-pantun romantis yang mungkin menyuplik dari majalah remaja, ada juga pantun yang berrima nama pasangan kasmaran itu. Mamaku kaget aku membacanya dan buru-buru menyimpan surat cinta itu. Kata mamaku, aku masih kecil untuk membaca surat cinta. Surat itu milik adik mama, Om robet, yang menjadi sasaran surat itu, dikirim oleh salah satu temannya.

Om Robet juga yang menjadi jalan perkenalanku dengan hobi baru saat remaja, nonton film. Ia bekerja di penyewaan VCD film original di Solo. Setiap akhir pekan setelah selesai sekolah, aku mengunjunginya untuk menyewa tiga VCD film dan satu bonus film. Saat film yang aku taksir tidak ada, aku tinggal bilang dia kalau sudah ada yang mengembalikan VCD-nya, ia akan mengabariku. Dari penyewaan VCD itu aku dapat bernostalgia menyewa serial-serial televisi dan film-film yang tidak sempat kutonton di bioskop. Ia bekerja di penyewaan VCD itu untuk membiayai kuliahnya sendiri.

Momen pesta pernikahanku lima tahun yang lalu menjadi pertemuan terakhir dengan Om Robet. Setelahnya beberapa kali kami hanya berkomunikasi lewat WhatsApp menanyakan kabar saat aku masih di Australia. Komunikasi terakhir dengannya saat aku dikabari Mama kalau Om Robet sedang sakit kanker paru-paru. Sakit saat pandemi memberikan kemurungan yang bertubi-tubi bagi siapa saja. Lewat video kami saling mengabarkan dan saling minta doa untuk dipertemukan kembali. Katanya, ia mau sembuh karena ia belum ketemu Heidi. “Heidi mirip sekali denganmu, Brita,” tulisnya sebelum ia masuk ke ruang operasi. Aku belum sempat menjenguknya dan pulang ke Solo tapi Om Robet sudah dipanggil oleh Yang Maha Hidup melalui sakit kanker paru-parunya. Kata “terima kasih” atas perkenalan dengan hal-hal yang manis dan menyenangkan, ternyata tidak cukup. Kata-kata seringkali terbatas menerjemahkan rasa dan pengalaman.

Beberapa waktu ini kematian seakan begitu akrab, disiarkan setiap hari di televisi, diukur jumlah angkanya setiap hari, dan dicap dengan warna-warna. Oh di sini banyak sekali yang kehilangan keluarganya karena virus, maka akan diwarnai merah, merah tua, dan beberapa pejabat bilang hitam. Beberapa daerah diwarna jingga, kuning, dan hijau – zona di mana tidak banyak orang meninggal karena virus-.

Kemampuan untuk merasakan kehidupan dan sekaligus kematian, dibawa lebih mendekat. Semua orang diminta tinggal di dalam rumah, anak sekolah, orangtua belajar, yang mau tak mau harus keluar rumah seperti mendekatkan diri dengan bahaya. Kehidupan dan kematian, erat dan rapat, sedekat nafas.

Perasaan-perasaan bingung dan cemas, tentang keadaan diri sendiri dan keluarga serta orang-orang yang kita sayangi datang lebih sering daripada sebelum pandemi. Aku sendiri beberapa kali cemas, lalu ngobrol dengan suami, “Kita nggak akan pernah siap,” kataku.

Beberapa waktu ini, kami suka sekali menonton tayangan serial dari Australia, judulnya Old People ‘s Home for 4 year old”, serial eksperimental, seperti reality show yang mempertemukan balita dengan lansia. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tinggal di panti jompo dipertemukan dengan anak-anak usia 4 tahun untuk berkegiatan bersama. Sosial eksperimen ini sekaligus jadi dokumenter observasi tentang kehidupan lansia yang sendirian, terisolasi di dalam rumah perawatan.

Intinya bukan tentang mempertanyakan keputusan orang menempati panti jompo saat lansia, tapi bagaimana acara TV itu bisa membawa dunia yang sudah using dan lama sekali (dunia kanak-kanak) kepada lansia. Mereka bermain peran, seolah-olah sedang minum teh, balapan lari mengelilingi panti, bermain wahana di pasar malam, berpasangan dengan anak usia 4 tahun. Kehangatan,keceriaan, euforia, ingin tahu dan ngeyelnya anak-anak kepada lansia itu membawa perkembangan baik secara fisik dan psikologis kepada peserta lansia.

Mereka, kanak-kanak dan lansia itu sama-sama kelompok rentan, tapi saat bersenang-senang bersama mereka juga berempati bersama. Di salah satu episode, ada seorang anak iyangberusaha bersabar menunggu jalan lambat kakek tua, sedangkan kakek tua itu jadi sosok laki-laki menyenangkan bagi anak yang tidak pernah bertemu bapaknya.

Terbentang luas masa depan dan perjalanan anak-anak, sementara lansia yang kebanyakan berusia lebih dari 75 tahun itu tidak memiliki banyak pilihan kegiatan. Aktivitas berlomba mengambil daun yang jatuh di taman jadi kegiatan yang asyik dan menghangatkan. Lansia-lansia yang akan khusyuk dan mungkin cemas akan menempuh perjalanan kehidupan lewat kematian, seperti dicolek “Hei, ayo kita senang-senang dan menikmati hari ini!”

Melihat tayangan serial itu, dan keadaan yang masih juga belum aman untuk merencanakan hal-hal, membuatku sering bertanya, “Masihkah kita punya banyak waktu untuk bertemu dengan pengalaman-pengalaman yang sedang kita rencanakan?”

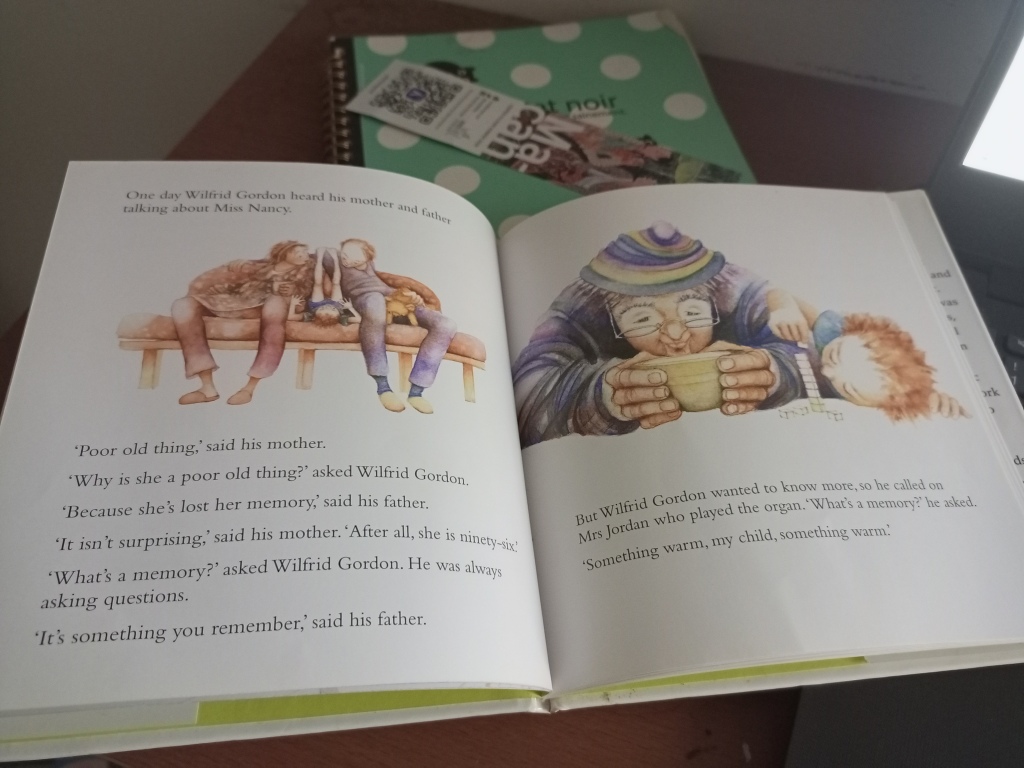

Sambil terus memproses kesedihan sambil menikmati hari, dan tidak berlarut-larut menikmati perasaan ruwet, ternyata aku dipertemukan oleh sebuah adegan dalam buku Heidi. Buku itu berjudul “Wilfrid Gordon Mc Donald Partridge”, yang ditulis oleh Mem Fox dan Julie VIvas, yang ternyata ceritanya juga tak jauh dengan serial televisi yang tadi. Seorang anak yang bergaul dengan nenek-nenek di panti jompo, anak itu, Wilfrid, bertemu dengan Miss Nancy yang sama sekali tidak dapat mengingat masa lalunya. Ia kehilangan kemampuan memorinya. Wilfrid menanyakan kepada ayahnya teman-teman Miss Nancy tentang apaitu memori.

Ayahnya menjawab,”Sesuatu yang akan selalu kau ingat,”

Lain waktu, Wilfrid bertemu Mrs Jordan, yang sedang memainkan organ menjawab, “Sesuatu yang hangat, Nak, sesuatu yang hangat,”

Ms Hosking, yang suka sekali menceritakan cerita hantu menjawab,” Sesuatu yang berasal dari waktu yang lampau,”

Mr Tippett yang suka sekali main kriket menjawab, “ Sesuatu yang mungkin akan membuatmu menangis,”

Miss Mitchel yang memakai tongkat menjawab, “ Sesuatu yang membuatmu tertawa,”

Mr Drysdale, yang tubuhnya tegap tinggi besar berkata,” Memori itu sesuatu yang sangat berharga, seperti perhiasan emas,”

Wilfrid Gordon ingin kemudian mengumppulkan mainannya sendiri yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ayah dan teman-teman tuanya untuk diberikan kepada Miss Nancy. Tak dinanya, barang-barang milik Wilfrid juga memercik sedikit ingatan Miss Nancy tentang masa kecilnya. Miss Nancy langsung pula teringat pertama kali bertemu dengan Wilfrid Gordon, mereka sama-sama suka main bola.

Kalau sedang sedih atau bingung memikirkan hal yang tidak pasti, aku berusaha mengingat hal-hal yang menyenangkan masa lampau. Memelihara ingatan yang menyenangkan dan lalu menikmati waktu sekarang yang kita punya, mungkin jadi pelipur kesendirian dan kecemasan. Mengingat cerita-cerita lucu dengan Almarhum Om Robet, bikin perasaan hangat, walaupun aku tidak bisa terhubung lagi. Namun, cerita-cerita akan tetap tinggal.

Aku berkali-kali mengingatkan diriku sendiri , bahwa ternyata waktu yang paling berharga itu sekarang, selagi bisa aku mencoba untuk meninggalkan memori menyenangkan dan menghangatkan.

Aku datang ke rumah yang baru dibangun itu kira-kira pukul satu siang. Setelah surelku dibalas, aku dikirimi sms untuk datang mengobrol tiga hari setelahnya.

Aku datang ke rumah yang baru dibangun itu kira-kira pukul satu siang. Setelah surelku dibalas, aku dikirimi sms untuk datang mengobrol tiga hari setelahnya.

Pesanan mie dok-dokku belum juga datang. Aku sudah sangat lapar dan bosan melihat garis-garis hijau bacaan fotokopian yang kubawa ke burjo. Sudah akan menuju tengah hari, mie itu akan jadi santapan pertamaku.

Pesanan mie dok-dokku belum juga datang. Aku sudah sangat lapar dan bosan melihat garis-garis hijau bacaan fotokopian yang kubawa ke burjo. Sudah akan menuju tengah hari, mie itu akan jadi santapan pertamaku. Ada orang-orang yang gemar sekali bercerita dan ada yang hanya suka mendengarkan. Saat mati listrik atau hujan deras, adalah waktu yang paling kuingat, untuk nenekku, bercerita. Ia menyalakan lampu teplok, yang tersedia di setiap ruangan, dengan korek yang siap di setiap lemari. Setelah lampu teplok menyala, kami akan tidur-tiduran di bawah , atau kalau terlalu dingin di kasur.

Ada orang-orang yang gemar sekali bercerita dan ada yang hanya suka mendengarkan. Saat mati listrik atau hujan deras, adalah waktu yang paling kuingat, untuk nenekku, bercerita. Ia menyalakan lampu teplok, yang tersedia di setiap ruangan, dengan korek yang siap di setiap lemari. Setelah lampu teplok menyala, kami akan tidur-tiduran di bawah , atau kalau terlalu dingin di kasur.